堺孝行包丁と包丁ナイフの選び方

堺孝行包丁と包丁ナイフの選び方

鍋と共に包丁やまな板は、調理道具の中でもご家庭、厨房共に必須のアイテムです。

包丁は大きく和包丁、洋包丁、中華包丁の3種類があり、それぞれに特殊鋼(スレンレス系)と鋼(非ステンレス系)があります。材質ごとの特徴とお手入れについてもご紹介しています。

【フードーム】では、職人さんが作る『堺孝行刃物』を取りそろえております。

更新:2020/08/06

もくじ

- 初めての包丁選び

- 2本目に欲しい包丁選び

- プロの包丁選び 包丁の種類と使い分け

- 人気の堺孝行ブランド包丁について

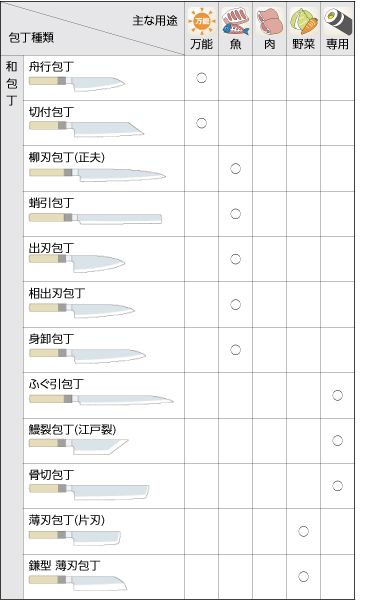

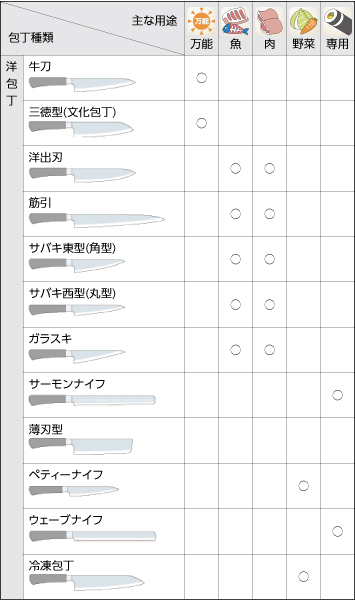

- 用途別包丁の種類一覧

- 砥石・シャープナー

- おすすめピーラー・カッター

- まな板の種類と選び方

家庭の包丁・ナイフの選び方

家庭の包丁・ナイフの選び方

はじめての包丁選び方~おすすめの種類は?~

ご家庭の1本目の包丁は三徳包丁と呼ばれる万能包丁(文化包丁)やがおすすめです。

三徳包丁は和包丁と洋包丁の良いところを合わせた日本の洋包丁のような存在です。肉・魚介・野菜と広範囲に活用できるので、使い分けずに使う1本として選ぶ場合におすすめです。

包丁選びでは長さ(刃渡り)も重要なポイントです。刃渡り15cmや17cm~18cmが使いやすいでしょう。

2本目の包丁選び~持っておきたいペティナイフと出刃包丁~

ペティナイフが刃の長さが9~15cmほどとコンパクトなので、野菜や果物など皮むきやカットがしやすく小回りが利きます。

魚をさばくために1本置いておきたい出刃包丁は、家庭用でしたら刃渡り12cm~16.5cmが最適です。

高くても使い勝手の良い包丁を。堺孝行S/S PC柄シリーズ

高くても使い勝手の良い包丁を。堺孝行S/S PC柄シリーズ

刃はサビに強いモリブデン鋼、柄は耐熱温度150℃のPOM樹脂を使用した衛生的で切れ味のよさが魅力です。

プロの包丁選び 包丁の種類と使い分け

プロの包丁選び 包丁の種類と使い分け

包丁の刃は、両刃と片刃があり、ざっくりわけると、和包丁は片刃、洋包丁は両刃になっています。

片刃か両刃かはお好みですが、洋包丁に多い両刃は、食材を狙った位置でまっすぐに切ることが容易です。両刃の包丁は、左利き、右利き共に同じ包丁を使うことができます。

洋包丁は、「食材を切り分ける」ということに重点を置き作られています。大きなお肉からチーズ、パンまで一本で多くのものを調理できるような牛刀が洋包丁の王道と言えます。

和包丁は、「切り口の美しさや細工切り」など「切り分ける」以外の繊細さを重視したものと言えます。片刃の作りが多いことも、食材や料理に特化した包丁の種類が多いことも納得です。

一覧表では、お取り扱いのない種類についても用途を掲載しております。

人気の堺孝行包丁

人気の堺孝行包丁

フードームでは、堺孝行ブランドを中心にお取り扱いしています。

「堺孝行刃物」は、600年の堺打刃物の伝統を受け継いだ堺や関の職人さんが作る包丁です。和包丁は堺、洋包丁は、関の職人さんの手で丁寧に作られています。

堺孝行ブランド包丁ができるまで

(出典・協力:青木刃物製作所様)

用途別包丁の種類と使い分け

用途別包丁の種類と使い分け

万能使いできる洋包丁はこれ!

万能使いできる洋包丁はこれ!

- 牛刀

肉用の包丁ですが野菜、魚、パンなどにも使える万能包丁です。刃が薄いため、硬いものには不向きです。

使いやすいサイズ:24~30cm

- 三徳型(文化包丁)

肉、野菜、魚など万能に使える包丁で、ご家庭の台所使用に適した包丁です。

堺孝行おすすめの牛刀(24~30cm)

堺孝行おすすめの牛刀(24~30cm)

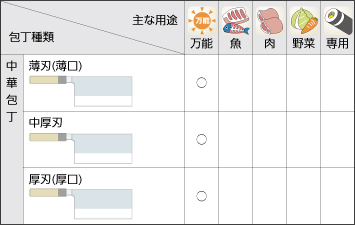

中華包丁にも種類があります

中華包丁にも種類があります

中華包丁は、刃の形状が四角く、刃幅が大きいのが特徴です。

包丁自体の重さを利用して野菜・肉・魚を切るだけでなく、叩いたり、すり潰すという用途もこなします。

同じ様に見えても、用途に合わせて刃の厚みに違いがあります。

- 薄刃(薄口)

肉、野菜などのやわらかい食材を切ったり、刻んだりするのに使用します。

- 中厚刃

肉・野菜はもちろん、鳥・魚までも切ることが出来る万能タイプです。

- 厚刃(厚口)

主に、骨付き肉や魚などの硬い部分のある食材を叩き切ることに使用します。

堺孝行おすすめの中華包丁

堺孝行おすすめの中華包丁

魚や刺身に適した和包丁

魚や刺身に適した和包丁

- 柳刃包丁(正夫)

関西型の刺身包丁ですが、全国的に使われています。関西では「正夫」とも呼ばれます。刃元から切っ先の全てを使って一気に引き切ります。

使いやすいサイズ:24~30cm

肉や魚に適した洋包丁

肉や魚に適した洋包丁

- 筋引(スライサー)

肉の筋を切ったり、肉をブロック状に切り分けるのに使用します。肉の薄切り用のスライサーとしても使用します。肉料理の多い洋風料理ならではの包丁と言えます。

使いやすいサイズ:21~27cm

(出典:EBM 業務用総合カタログ Vol.17)

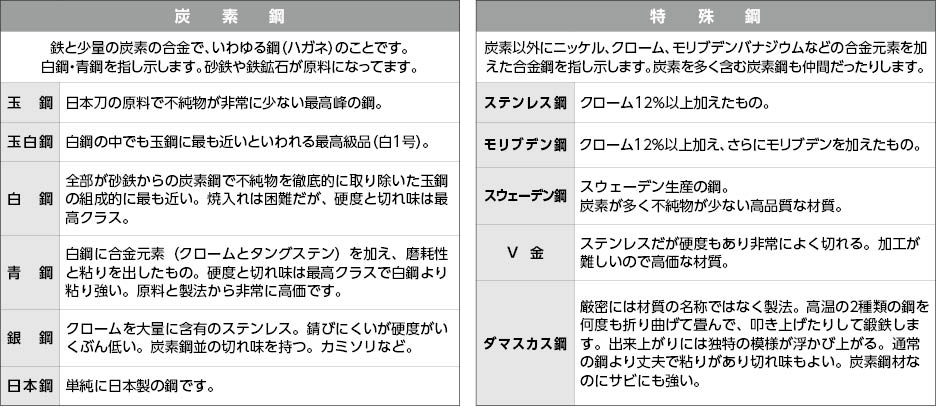

包丁はどれもハガネでできている?材質の違いと洗い方、研ぎ方、お手入れの仕方

和包丁、洋包丁、中華包丁の種類に関わらず、包丁の材質は大きく特殊鋼(スレンレス系)と鋼(非ステンレス系)に分かれます。

特殊鋼(スレンレス系)は洋包丁が主で、サビに強く衛生的でお手入れも簡単なため、家庭用からプロ用まで幅広く使用されています。

一方で鋼製の包丁は和包丁が主で、使用後の手入れを怠ると刃が変色し錆びてしまう場合があります。

しかし、鋼の特性としてステンレス製より鋭利な刃を付ける事ができる為に切れ味を重視するプロの料理人に人気があります。

(出典:EBM 業務用総合カタログ Vol.17)

鋼とは、鉄と少量の炭素の合金で、主に白鋼や青鋼を指します。

- 白鋼

硬度と切れ味は最高クラスです。

- 青鋼

硬度と切れ味は最高クラスで白鋼より粘り強い特徴があります。原料と製法から非常に高価です。

- SK材

JIS規格によって作られた炭素鋼で、安価にできる鋼包丁です。

不純物が少ない炭素鋼は硬く鋭い切れ味が魅力が、非常に高価なため、家庭用には不向きです。

一般的な鋼のものは摩耗しやすく、切れ味が持続しにくいことがあります。

鋼はサビやすいため、お手入れが重要となります。

包丁は使い終わったら中性洗剤とスポンジで、すぐに洗い、乾いた布で水分を拭き取って自然乾燥させます。

大根の切れ端やコルクで表面を磨くと綺麗になります。

殺菌したい場合、火であぶったりせず、熱湯消毒してください。

長期間使用しない鋼の包丁は、新聞紙などにくるんでおくとサビの防止になります。

特殊鋼とは、炭素以外にニッケル、クローム、モリブデンバナジウム・コバルトなどの合金元素を加えた合金鋼を指します。

クローム12%以上添加で表面に酸化クローム皮膜ができて、サビにくくしてくれます。

- ステンレス鋼

ステンレスは、鉄に12%以上のクロームを加えた合金です。

スプーンやお鍋と違い、「18-8」などのニッケルを含んだ物は焼き入れができないので刃物には向きません。

鋼よりはるかに錆びにくいですが、炭素が入っているので全く錆びないということはなく、酸や塩をそのままにすると還元により皮膜がこわれ錆びてきますので、手入れが必要です。

- モリブデン鋼

12%以上のクロームとモリブデンを加えた合金です。

モリブデンとバナジウムを加えた「モリブデンバナジウム鋼」もあります。

比較的安価ですが、切れ味が長持ちしさびにくいため業務用として多く使われます。

- スウェーデン鋼

スウェーデン製の鋼で、炭素が多く不純物が少ない高品質な材質です。

- ダマスカス鋼

材質の名称ではなく高温の2種類の鋼を何度も折り曲げて畳んで、叩き上げたりして鍛鉄して製造する方法のことです。

出来上がりには独特の模様が浮かび上がります。通常の鋼より丈夫で粘りがあり切れ味もよく、炭素鋼材ですがサビにも強い特徴があります。

サビに強く炭素鋼よりも扱いやすいため、幅広く利用されています。鋼より柔らかく、切れ味の劣化が早めです。

包丁は使い終わったら中性洗剤とスポンジで、すぐに洗い、乾いた布で水分を拭き取って自然乾燥させます。

大根の切れ端やコルクで表面を磨くと綺麗になります。

殺菌したい場合、火であぶったりせず、熱湯消毒してください。

最近では陶器のセラミック包丁もあります。

- セラミック

最初に京セラ社が開発し、軽さと切れ味の良さ・お手入れの手軽さが魅力です。

非常に硬い材質のため、セラミック製の包丁は通常の砥石では研ぎ直しできません。専用のシャープナーやアフターケアを利用しましょう。

- 包丁の「ツバ付き」とは?

- ツバ付きとは、包丁の刃と柄の間に金具がついているものを指します。ツバが付いていると柄に水がしみにくく衛生的で、柄の傷みを防ぐ役割もあります。ツバ無より割高にはなりますが、ツバ付きがおすすめです。

- 包丁の「割り込み」とは?

- 両刃の合わせ包丁を作るときに使われる工法で、刃になる硬い金属を刀身となるやわらかい金属でサンドして作られた複合材のものを指します。

- 包丁の「日本鋼」とは?

- 単に、日本製の鋼を指します。

- 包丁の「霞研」、「本霞」、「鏡面仕上」とは?

- 一般的な包丁は切る部分が鋼、反対側(背)などは軟鉄を合せています。軟鉄は鋼を支えるような役割をします。仕上に軟鉄を研いで、霞んだつや消しのような「霞研」、さらに上級研ぎが「本霞」、まるで鏡のように磨くと「鏡面仕上」になります。

- 包丁の「切っ先」とはどの部分のことですか?

- 刃の先端のことを指します。

- 刃渡りサイズはどこの長さですか?短いようなのですが?

- 刃が付いている長さのことですが、マチ付きの包丁の場合、下マチから切っ先までの長さを刃渡りとして測るため、実際の刃の付いた部分の長さは1.5cmほど短くなります。

包丁を研ぐ 砥石・シャープナーの選び方

包丁を研ぐ 砥石・シャープナーの選び方

包丁の切れ味は、鋭い刃先と刃に施された目には見えないほどの細かい鋸の刃(目)によって実現されます。

使い込んでいくと刃先が丸まったり、欠けたりしますので、砥石やシャープナーでしっかりとケアしましょう。包丁の切れ味や耐久性を持続させるために、月に1~2回は砥石を使って研ぐことをおすすめします。

砥石は人造の物から自然の山から切り出した天然と呼ばれる高価な物まで多くの種類があります。天然砥石は高価な上に扱いが難しく一般的にご家庭用には不向きです。

砥石には充分に水を含ませてから使用してください。鋼の本焼などはやわらかめの砥石がおすすめです。

青鋼やステンレス包丁は普通の鋼より硬度が高いため、人造砥石のなかでもセラミック砥石と呼ばれる砥石が、研磨力と耐久性に優れ相性が良いようです。セラミック砥石は滑る感じが出ないよう、水は少なめが良いでしょう。

シャープナーなどは刃先をきれいに整えて一時的に食材への食いつきを良くしてくれますが、鋸刃をつくるのは難しく徐々に切れ味が衰えてきます。

- 中砥石

#600~#2000が該当します。

通常、家庭用の包丁を研ぐ場合は中砥と呼ばれる1000番程度の人造砥石がおすすめです。

- 荒砥石

#180~#400が該当します。

刃が大きく欠けたときに使用します。

- 仕上砥石

#3000~#6000が該当します。

中砥石で研ぎ終え包丁の最終仕上げで使用するとより刃先は鋭利になります。

効率が上がるピーラー・スライサー

効率が上がるピーラー・スライサー

最近は食材を切るのに包丁だけでなく、キッチンハサミがご家庭、業務用、外食産業幅広く重宝されています。

キッチンハサミは包丁に比べ安全性も高く、「切る」「たたく」「つぶす」いろんな使い方ができる多機能ハサミやカニなどの専用ハサミなど、種類も豊富です。

包丁は苦手という方もお料理好きの方も、楽に安全にかつすばやく時短調理に繋がる欠かせないキッチンアイテムです。

刃の長さ(刃渡り)、材質、形状をポイントに最適なものを選びましょう。

- 刃の長さ

長いほうが切りやすく、刃が6cm以上のものは食材に対してスムーズに入ります。また、刃の開く角度もハサミによって異なり、使い勝手に直結します。

- 刃の形

キッチンハサミは、片側の刃がギザ刃で、もう片側は平刃のことが多くなっています。

ギザギザがあることで魚や肉など油分の多い食材などをしっかり挟み込んで滑らずに最終的にきれいに切れます。

マイクロエッジング加工は、スムーズに切れて、しかも切れ味が長く続きます。

刃が片側ずつに分解できるセパレートタイプは衛生的でプロにも人気があります。

水で洗い、洗い終わった後はしっかり水気をふき取っておきましょう。

セパレートタイプは、使用中に外れないように、使用前にしっかりネジ部分がはまっているか確認することが大切です。

まな板の種類と選び方

まな板の種類と選び方

まな板は、包丁と共に使い勝手の良いものを選びたいところです。

桐やヒノキ、イチョウなどの木製とプラスチック製に大きく分かれます。

プラスチック製は、初心者の方でも手軽に扱えます。

面の大きさは、大きい方が調理ははかどりますが、ご家庭のキッチンでスペースが限られる場合は、正方形や丸型のまな板も便利です。食卓でそのまま利用するには、カッティングボードが見た目もきれいです。

まな板は、木製以外にもプラスチック製、ソフトまな板、ゴムまな板なども存在します。

食材や工程によって、カラーまな板を使い分けることで、衛生管理も可能です。

- プラスティックまな板

プラスチック製まな板は、抗菌剤入りなど清潔で使いやすく業務用から家庭用まで幅広く使用されています。

中には、さらに衛生面を考慮した、はがせるまな板®もあります。

- ソフトまな板・ゴムまな板

プラスチック製と木製の良さを取り入れたまな板です。包丁あたりが良く傷が付きにくく渇きも早いので使いやすく衛生的です

ゴムの匂いや水切れの悪さが気になる方には不向きです。

熱湯消毒が可能です。ただし、お湯を使うと魚や肉の脂が固まり汚れが落ちにくくなるため、最初は水を使います。

0pt

0pt

1.火づくり

1.火づくり 2.鋼付け

2.鋼付け 3.先付け

3.先付け 4.寝かし

4.寝かし 5.断ち回し

5.断ち回し 6.荒たたき

6.荒たたき 7.泥塗り

7.泥塗り 8.冷却

8.冷却 9.焼き戻し

9.焼き戻し 10.ひずみ取り

10.ひずみ取り 11.荒研ぎ

11.荒研ぎ 12.本研ぎ

12.本研ぎ 13.バフ仕上げ

13.バフ仕上げ 14.ぼかし(化粧研ぎ)

14.ぼかし(化粧研ぎ) 15.仕上げ研ぎ

15.仕上げ研ぎ 16.ハンドルを取り付け完成

16.ハンドルを取り付け完成

リスマナイタ 50cm×27cm×2cm

リスマナイタ 50cm×27cm×2cm リスマナイタ 60cm×30cm×2cm

リスマナイタ 60cm×30cm×2cm リスマナイタ 72cm×33cm×2cm

リスマナイタ 72cm×33cm×2cm 積層プラスチックまな板(両面シボ付) 4号A 75cm×33cm×3cm

積層プラスチックまな板(両面シボ付) 4号A 75cm×33cm×3cm まな板立ミニ 18-8 3枚立

まな板立ミニ 18-8 3枚立

日本鋼(ツバ付)洋包丁は、スタンダードな業務用包丁です。